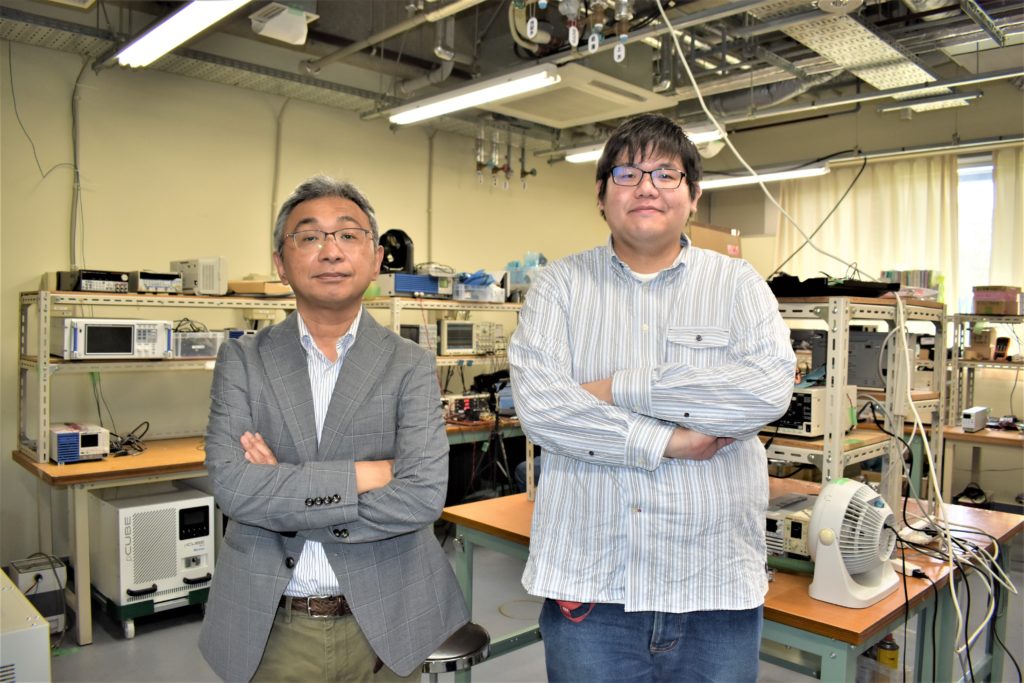

東京都立大学のパワーエレクトロニクス研究室での研究について教えてください。

和田教授|当研究室では、パワーエレクトロニクス回路、回路、および素子技術の幅広い応用分野をカバーしています。特定の分野に焦点を当てるのではなく、可能な限り広範な基盤技術を網羅し、それらの技術をどのように応用できるかを検討しています。企業との共同研究も行っていますが、研究室では日々、独自の研究も実施しています。

他大学との共同研究も行っていますか?

和田教授 | はい、もちろん他大学との共同研究は行っています。ただし、他研究室との共同研究を行う際には、異なる分野を専門とする先生と協力するよう心がけています。そうすることで、研究の責任を分担できるからです。

共同研究を行っている先生は、どの専門分野の方ですか?

和田教授 | 私たちは、モーター、集積回路、パワーデバイスを専門とする先生から、数値計算や生物学を研究する電気とは全く関係のない先生まで、幅広い分野の人々と共同研究を行っています。

現在、先生の研究室で注目されている研究テーマは何ですか?

和田教授 | SiC(炭化ケイ素)やGaN(窒化ガリウム)コンバータには、現在進行中の研究テーマが数多くあると感じています。回路図通りに単に回路を構築するのではなく、最高の性能を引き出すために何をすべきかを考えることが重要だと考えています。 最近では学際的な融合について考えており、パワーデバイスや受動部品など専門外の分野の方々とも連携し、今後新たな研究テーマを開拓していきたいと考えています。

関口氏 | 私の専門は太陽光発電(PV)研究ですので、電力システム関連の動向を確認しています。 最近の注目点は、分散型電源(DER)が大量に導入された際の系統全体の不安定性に集中しています。分散型電源の大量導入は系統の慣性不足と関連するため、慣性を創出する分散型電源向けグリッド形成インバータに関する研究が活発化していると感じています。

分散型電源向けのグリッド形成インバーターに関する研究は数多く存在する。

関口様の研究について詳しく教えてください。

関口氏 | 私の専門は太陽光発電(PV)研究であり、太陽光発電用インバーターの効率と寿命の向上に焦点を当てています。太陽光発電システムで発生し得る課題の一つに、発電効率に影響を与える太陽光パネルへの部分的な日陰の問題があります。私の研究目標は、電解コンデンサの寿命を延ばす能動的な電力デカップリングと制御手法を統合することで、高い太陽光発電効率と長いシステム寿命を実現することです。

ハードウェア・イン・ザ・ループ(HIL)について初めて知ったのはいつですか?

和田教授 | 約10年前、海外の大学の研究室を訪問した時のことです。 そこでHILが広く活用されているのを目にし、パワーエレクトロニクス分野にも応用可能だと知りました。当時から、回路シミュレーション(ソフトウェア・イン・ザ・ループ:SIL経由)から実機への飛躍は高いハードルだと感じていましたが、正直なところ当時はHILに挑戦する機会がありませんでした。

しかし、少し前、コロナウイルスのパンデミックによるロックダウンの影響で、学生が大学の研究室に入れない期間が数か月続きました。それまでは、回路シミュレータでシミュレーションを行い、その後実際のデバイスを使って実験を繰り返すという通常の研究フローでしたが、研究室に安定してアクセスできない状況では、当時物理的な機器を使った実験を行うことは不可能でした。 清水先生が以前購入したTyphoon HILデバイスがあったため、自宅で試してみようと考えました。

自宅では実機を使った実験ができずシミュレーションしか行えなかったため、HILシステムをより本格的に活用し始める絶好の機会だと考えた。当時関口氏は博士課程1年生だったため、新たな挑戦を始めるタイミングとしてまさにぴったりだったと言える。

在宅勤務中は実機を使った実験ができず、シミュレーションしか行えなかったため、HILシステムをより広範に活用し始める絶好の機会だと考えた。

HILはパワーエレクトロニクスシステムの検証に有効なツールだと思いますか?

和田教授 | はい。

HILでは特定の種類の研究を扱うのが難しい場合もあるが、基礎研究や主要なアイデアの検証には非常に有効だと考えている。近年、学術会議でHILを用いた論文が増加している。一部の学術誌では、HILの有用性を認める方針を明記している。

従来、パワーエレクトロニクスは実機での検証のみが主流でしたが、現在では関口氏と「この段階まではHILテストで十分」といったHILの適用範囲の境界線について議論しています。

近年、学術会議でHILを用いた論文の数が増加している。

ご自身の研究でTyphoon HILどのように活用されていますか?

関口氏 | 太陽光発電アプリケーションにおける有効電力デカップリング回路手法については既に様々な研究がなされているため、私は制御部分に焦点を当てています。回路シミュレータの一般的な問題は、シミュレーションに時間がかかることです。回路側が完成している場合は、HILで制御を検証し、応答を確認し、すぐに新たな試みを試す方が望ましいため、これが私がTyphoon HILを利用する理由になります。

HILで基本検証が完了していれば、制御プログラムは実機で問題なく動作します。実機で動作しない場合、回路側に問題があると推測でき、問題のあると思われる回路部分をHILで再現することで迅速に修正できます。シミュレーション環境から実機実験への円滑な移行を実現するためにTyphoon HILを使っています。

シミュレーション環境から実機での実験へ円滑に移行するためにTyphoon HILを使用しています。

実際のデバイスに移行する前に、SILだけでなくHILで検証する方が良いと思いますか?

関口氏 | はい、そうです。

シミュレーションを用いて制御を検証する学生は、マイクロコントローラの物理的な仕組みを理解していないことが多い。シミュレーションから直接進むよりも、実際のデバイスに近い環境でHILを用いた制御検証から始める方が、学生にとってよりスムーズだと考える。

HILの最大の利点は、リアルタイムで応答することです。

Typhoon HILをセットアップするのにどれくらい時間がかかりましたか?

関口氏 | Typhoon HILをスクラッチで使い始めるには、1週間で十分だと思います。ただし、回路シミュレーションなどに精通していることが前提条件です。マイコンの学習も含めると、HILとマイコンI/Oの接続を含め、全体のプロセスを約1~2ヶ月で完了できると考えます。

Typhoon HILを立ち上げるのに何か問題がありましたか?

関口氏 | 使用していたマイクロコントローラの入出力ピンを特定するのに時間がかかり、接続に少し手間取りました。しかし、Typhoon HILデバイス自体のデジタル/アナログ入出力ピンは理解しやすかったです。

Typhoon HILを使用することで、どのような利点がありましたか?

関口氏 | HILの最大の利点はリアルタイム応答性です。PV用最大電力点追従制御(MPPT制御)の検証には長いシミュレーション時間を要するため、HILシミュレーションは約半日単位で実施されました。 SILで半日のシミュレーションを試みると、計算に膨大な時間を要します。その点、HILは工数と時間の面で非常に有利です。リアルタイムで応答するため、検証プロセスを大幅に短縮できます。

HILは工数と時間の節約という点で非常に有利です。リアルタイムで応答するため、検証プロセスを完了するまでに要する時間が大幅に短縮されます。

パワーエレクトロニクス分野において、HILが最も活用されると考えられるアプリケーションはどれですか?

和田教授 | 電力システムやグリッドへの接続(統合)においては、HILを用いた検証が非常に有益であると考えます。これまで、電圧や電流を単に検出し、計算した上で使用するインバータを決定するのが一般的な手法でした。

今後、大規模システムに関する研究は拡大を続け、将来のインバータ設計に向けた取り組みに知見をもたらすと確信しています。HILは、通信速度の向上に伴い時間遅延や通信障害といった様々な問題が重要性を増す中、実際の計算資源や通信資源を用いて制御がインバータに適用可能か否かを検証するのに極めて適しています。 特に、電力の有効活用が日本だけでなく欧米においても将来避けられない課題であることから、HILは非常に重要な役割を担うと確信しています。

クレジット

オリジナルインタビュー|日本語版はMyWayウェブサイトで公開中。

インタビュアー|杉山勇 (MyWay)

翻訳|セルジオ・コスタ、デボラ・サント

ビジュアル|MyWay撮影 、カール・ミッケイ編集。

編集|デボラ・サント