はじめに

マイクログリッドは発電機が存在する限り存在してきた。実際、高度に中央集権化された送電網が構築される以前、電力は小規模なマイクログリッドで発電・配電・利用されていた。

そして興味深いことに、これらの最初のマイクログリッドは直流マイクログリッドであった。

それらはトーマス・エジソンによってニューヨーク市で建設された。その後、テスラが多相交流(AC)を導入し、発電、送電、消費のあり方を永久に変えたのである。

今日のマイクログリッドは大きく様変わりしている。これらは、持続可能で再生可能な発電への社会の追求、より柔軟で多機能かつ強靭な電力システムの必要性、そして電力電子コンバータによる電力フローの効果的な制御能力によって推進されている。

マイクログリッドには主に3つの種類がある:

- 顧客マイクログリッド(いわゆる「標準的な」マイクログリッド);

- ユーティリティ配電マイクログリッド;

- 遠隔マイクログリッド。

顧客マイクログリッドは、共通結合点(PCC)の下流側で系統に接続された自律制御サブシステムである真のマイクログリッドである。

公益事業配電マイクログリッドとは、規制対象グリッドの一部を構成する配電サブシステムであり、公益事業者が所有・運営する。その目的は、公益事業者が分散型エネルギー資源(DER)ポートフォリオを管理し、ネットワークの信頼性を向上させることに貢献することである。

遠隔マイクログリッド(電力システム)は、系統連系モードで動作することのない孤立型電力システムである。

ここでは、孤立運転モードと系統連系モードの両方で動作可能な系統連系型マイクログリッドに焦点を当てる。

マイクログリッド制御要件

マイクログリッドは複雑なシステムである。大規模グリッドの全機能(動的制御や安定化を含む)を提供しなければならない一方で、制御インフラははるかに簡素化され、発電機数は少なく、システム慣性は著しく小さいからだ。

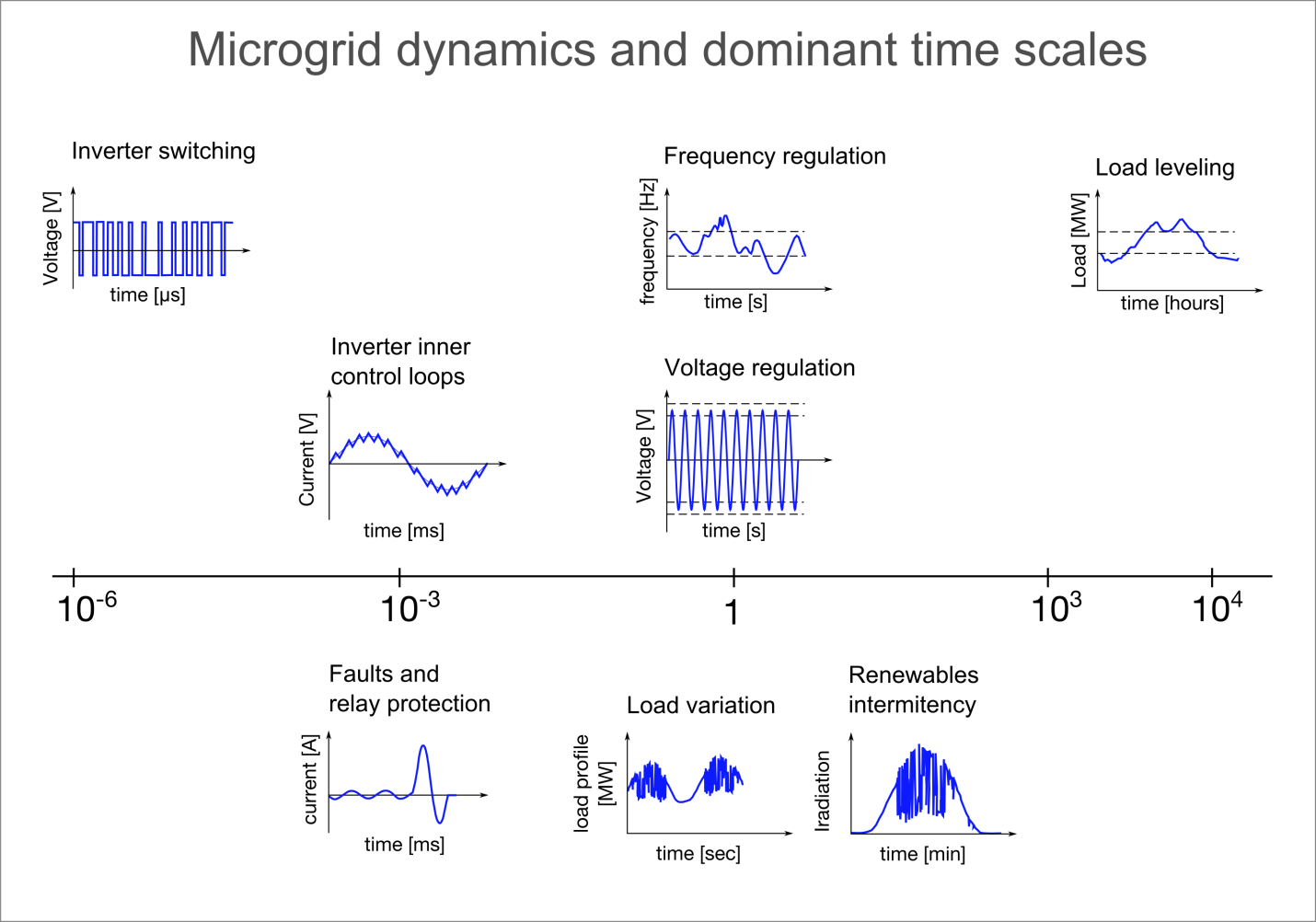

現代のマイクログリッドの動的特性は、マイクロ秒から秒、さらには分や時間に及ぶ時間定数にわたる。電力系統は系統制御と安定化のためにはるかに大規模な資源群を有しているが、マイクログリッドは、エネルギー資源の数が大幅に少ない状態で、かつ間欠的な電源(太陽光、風力など)の大量導入が常態化している状況下でも、同等の電力品質を達成することが求められる。

これがマイクログリッドの制御と安定化が複雑な理由である。

マイクログリッドは、以下の6つの主要機能の一部を提供することが期待されている:

- 周波数および電圧調整

- スピンニング・リザーブ

- スタンドアロン動作

- 系統連系モードから孤立モードへのシームレスな移行

- ピークシェービング

- 負荷移動

これら6つの機能はすべてマイクログリッドコントローラーによって有効化されます。

マイクログリッド制御装置のアーキテクチャ

マイクログリッド制御装置は、制御対象となる基盤マイクログリッドの性質上、時間的にも空間的にも分散配置される。

マイクログリッド制御装置の時間的分布は、前図に示す通り、ミリ秒から秒単位(電圧・周波数制御)から分単位・時間単位(負荷シフトとディスパッチング)に至るシステムダイナミクスを制御する特性に由来する。

マイクログリッド制御装置の空間的分布は、ほとんどのマイクログリッド機器(定義上分散型である)が機器上に低レベル制御装置(高速)を備える一方、高レベル制御装置(低速)は集中型、分散型、あるいはそのハイブリッドのいずれかであるという事実に基づく。

中央集中型マイクログリッド制御器トポロジーでは、1台のマスター制御器がマイクログリッドデバイスと直接通信し、全デバイスの制御と協調を担当する。中央集中制御の問題点は単一障害点となることだが、制御器を二重化することでこれを軽減できる。

分散制御アーキテクチャとは、制御タスクが複数のコントローラで実行されることを意味し、本質的に制御障害や通信障害に対する堅牢性を示唆する。このアプローチはより高い柔軟性と耐障害性を提供するが、その代償として制御設計がより複雑化し、結果としてテストと検証もより複雑になる。

実用的なマイクログリッドでは、集中型制御装置が依然として主流である。しかしながら、分散型制御の事例が増加傾向にあり、分散型制御に関する研究が著しく活発化している。

プライマリコントローラ

マイクログリッドは様々なデバイスで構成され、その中には独自の制御装置と通信リンクを備えたものもあれば、純粋に受動的なものもある。

例としては :

- 太陽光発電装置

- 燃料電池

- 発電機

- 蓄電池

- フライホイール

- 風力発電機

- 水力発電機

- 保護リレー

- アクティブフィルター

- 大量

個々のデバイス制御装置は、メーカーによって標準的なグリッドコードや品質基準を満たすようテストされていますが、マイクログリッドに統合された際に必ずしも他のデバイスと良好に連携するとは限りません。

特にマイクログリッドは通常、電力品質制御がはるかに弱く、脆弱なグリッドと特徴づけられることを考慮すると。脆弱なマイクログリッドに接続された複数の太陽光インバーターが相互作用を開始し、故障状態を引き起こすことは一般的な問題である。これらの同じインバーターは、強固なグリッドに接続されていれば正常に動作するだろう。

多くの商業プロジェクトでは、既存の配電(サブ)システムをマイクログリッド制御装置、保護リレー、再生可能エネルギー発電設備、およびエネルギー貯蔵装置でアップグレードすることでマイクログリッドが構築される。これらのマイクログリッドは、構成要素間の相互運用性が不足しているため、信頼性の高い制御と調整が課題となっている。

今日、相互運用性の問題のほとんどは、単一ベンダーによって設計・構築・試運転された均質なマイクログリッドを導入することで回避されている。

より多様な機器や制御装置が異なるメーカーから調達される異種混合マイクログリッドへの移行に伴い、相互運用性の課題は標準化された試験プロセス、新たな試験装置、新規規格、そして新たな試験自動化手法によって解決される必要がある。実際、設計に組み込まれる全ての新たなデバイスは、既存のマイクログリッド構成要素との互換性を確保しなければならない。

マイクログリッド制御装置の試験および検証方法

マイクログリッド制御装置、スマートインバーター、分散型エネルギー資源、あるいは完全なシステムを開発する場合であっても、ソフトウェア、ファームウェア、通信機能を含むマイクログリッド制御装置は、広範なテストと検証が必要となります。

これには、各マイクログリッド構成要素(PVインバーター、バッテリーインバーターなど)を個別にテストし、資産/サブシステムのグループ(例:ディーゼル発電機と重要負荷グループ)を変化させ、最終的にシステム全体をテストする必要があります。確かに、これは膨大な量のテストであり、多くの時間と費用を要するため、可能な限り効率的な方法でテストを行う必要があります。

今日、最も広く採用されているアプローチは、システム構築に直接着手し、構築・試運転中にテストを行うか、マイクログリッド試験ラボを使用してテストを行うかのいずれかである。

パワーラボは実に印象的なエンジニアリングの結晶だが、高出力・高電圧のマイクログリッド試験装置を用いてマイクログリッド制御装置のファームウェアやソフトウェアをテストすることは、費用がかかるだけでなく、テストカバレッジが限定的で柔軟性に欠ける手法である。

ハードウェア・イン・ザ・ループ(HIL)シミュレーション(コントローラ・ハードウェア・イン・ザ・ループ(C-HIL)とも呼ばれる)は、電力業界では新たな試験手法である。この試験技術は自動車産業や航空宇宙産業では数十年にわたり用いられており、それらの制御装置の試験において極めて重要な役割を果たしてきた。

パワーエレクトロニクスとマイクログリッドの場合、これはパワーステージを超高精度でシミュレートし、リアルタイムシミュレーションにおいて実際の制御器をループ内に組み込むことを意味します。言い換えれば、HILマイクログリッド試験装置は実際のマイクログリッドと同一の制御システムを備えており、パワーハードウェアのみを超高精度でエミュレートしているのです。

ハードウェア・イン・ザ・ループ方式のマイクログリッド試験により、以下のことが可能となります:

- 監視なしのコントローラーテスト、24時間365日体制;

- 自動テスト;

- 再現可能な試験条件;

- 認定試験所の試験条件を社内で再現すること;

- 自動化されたテストレポート作成;

- ハードウェア抽象化による統一テスト手順

- 継続的インテグレーション(CI)のテスト手法

- テストポイントあたりのコストが桁違いに低い。

マイクログリッド制御装置の試験に関する既存の規格は存在しないものの、開発初期段階からハードウェア・イン・ザ・ループシミュレーションツールを用いて制御装置を試験することの重要性は、いくら強調してもしすぎることはない。制御システムの徹底的な試験が完了した後、ハードウェア試験および最終システム試験においては、電力試験が同様に不可欠である。

マイクログリッド制御装置規格

米国ではマイクログリッド制御、相互運用性、およびマイクログリッド制御試験を網羅する既存の規格は存在しないが、マイクログリッド制御装置に特化したIEEE2030.7およびIEEE2030.8の2つのIEEEワーキンググループが開発中である。

P2030.7は「マイクログリッド制御装置の仕様に関する標準」となることを意図している。IEEEによれば:

マイクログリッドエネルギー管理システム(MEMS)の標準を確立する理由は、MEMSの運用に必要な様々なコントローラやコンポーネントが、一貫性のあるプラットフォーム非依存のインターフェースを通じて相互運用可能となるようにするためである。このアプローチにより、コンポーネントや制御アルゴリズムの柔軟性とカスタマイズ性を確保しつつ、「プラグアンドプレイ」機能を損なわず、潜在的な機能性を制限することなく展開が可能となる…

P2030.8は「マイクログリッド制御装置の試験に関する標準」を意図したものである。IEEEによる定義は以下の通り:

マイクログリッド制御装置の試験基準を策定する理由は、相互運用性を実現し、制御装置の運用に必要な異なる制御装置や構成要素を、一貫性のあるプラットフォーム非依存のインターフェースを通じて操作できるようにするためであり、標準化された試験手順を確立することにある。

マイクログリッド制御装置および試験が規格(例:太陽光インバータのUL1741やBDEW TR3など)の対象となるまでは、我々コミュニティとして「デファクト」規格と試験手順を開発・適用する必要があります。基本的な試験要件が標準化され次第、試験ケースとプロセスを継続的に拡充していきます。

ハードウェア・イン・ザ・ループ(HIL)は、高度な機能を備えた先進的なマイクログリッドを実現する中核的なツールとなる。さらにHILにより、実用的で信頼性の高い設計を展開しながら、実験・学習・設計の迅速な進化が可能となる。

クレジット

著者 | Ivan Celanovic

ビジュアル | Typhoon

編集者 | Debora Santo